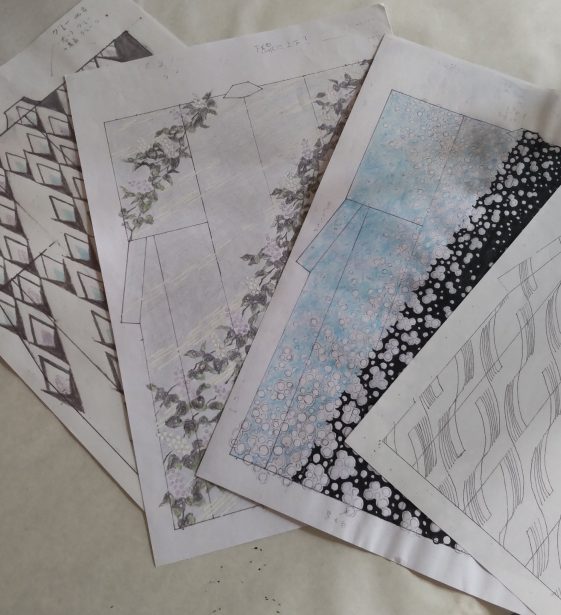

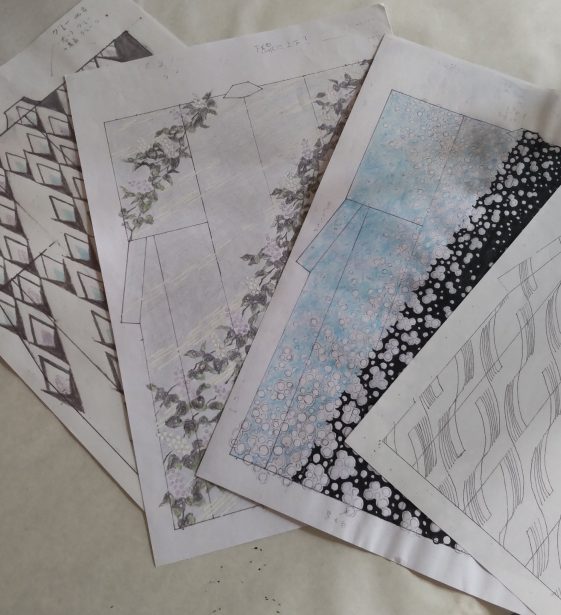

【下絵】

制作の時のお話を少し(^^)

総柄の訪問着を制作する際は、まずA4サイズの雛型を作り、それを元に着物の原寸大の用紙に下絵を描いていきます。

その後白生地にトレースします。

この時は青花という水で消える染料でトレースしていきます。

うちは原寸大の用紙に下絵を描きますが、直接生地に下絵を描く方もいらっしゃいます。

この時期は、生地も縮みやすく下絵の青花も消えやすいので、特に注意して作業を進めています。

制作の時のお話を少し(^^)

総柄の訪問着を制作する際は、まずA4サイズの雛型を作り、それを元に着物の原寸大の用紙に下絵を描いていきます。

その後白生地にトレースします。

この時は青花という水で消える染料でトレースしていきます。

うちは原寸大の用紙に下絵を描きますが、直接生地に下絵を描く方もいらっしゃいます。

この時期は、生地も縮みやすく下絵の青花も消えやすいので、特に注意して作業を進めています。

先日ご紹介した男物のお誂え。

絞った生地を黒く染めていきます。

黒を染める際は温度を高くしないといけないため、写真では分かりづらいですが特大の寸胴鍋で染めていきます。

珍しく男物のお誂えのご注文です。

結構存在感あります。

お客様のご希望のイメージを元にデザインしました。

完成品はまた別投稿でご紹介いたします

【なごや帯 雲取辻が花】

制作途中=墨描き前

普段完成品をお見せするばかりですので、珍しく

墨描きをする前のなごや帯、お太鼓部分のご紹介です。

〇絞りは柄の隙間、間隔が大切

ご覧いただくと、絞りと絞りの間がとても近接しているのがお分かりでしょうか。

実はこの狭い間隔(数mm)で柄を詰めて絞り上げるということは、とても高い技術が必要になります。

絞れば絞るほど、絞りにくくなり、それを想定しておかないと途中で絞れなくなる場合もあります。

また、詰めすぎると間に色が入らなくなるので、

その加減を考えながら下絵を描いています。

柄を描きながらも、常に柄と柄の間隔を意識しながら草稿、下絵を描いています。

絞りと絞りが離れていると作業はとても楽です。

1cm以上あけてぽんぽんと柄を配置すれば、絞っても各々あまり干渉しないのでとても絞りやすいのです。

しかし、間をあけるということは正に間が抜けているような、野暮ったい感じが出るように感じてしまいます。

反対に、絞りが近接していると、柄に緊張感が出て引き締まった感じになります。

安土桃山時代の辻が花をご覧いただいても分かるように、大胆な柄行きながらも繊細な絞りが詰まっていて、格のたかさも感じられます。

絞りのものを見る際には、その辺りを意識してご覧いただけるとおもしろいと思います。

筒絞り制作中

反物の端と端を縫い合わせて筒状のものに入れ込み、蛇腹状にしていきます。

明後日8日(金)からの京の錦秋展へもお持ちします。

どんな出来上がりになるかお楽しみにどうぞ★

【京の錦秋展のご案内】

11月8日(金)~11日(月)

東京・日本橋で、京友禅の「あめや藤本」さんと合同で展示会を開催いたします。

絞りと友禅という着物に代表される染色技法。

そのどちらの魅力もご高覧いただけますと幸いです。

場所:〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町2丁目3−8 田源ビル2階

日時:2024年11月8日(金)~11日(月) 10〜18時

(最終日は16時まで)

東京での展示会は数年振りとなります。

関東の皆さまとお会いできることを心待ちにしております。

どなた様でもお越しいただけますので、皆さまお誘いあわせの上ぜひご来場くださいませ。

父が残してくれた図案の下絵を描いています。

いつも日付など記さないのですが、日付を見るとおそらく最後の図案です。

墨描きに使う渋紙の型を切っているところです。

渋紙とは、はり重ねた和紙に柿渋を塗って乾かしたもの。

この型と刷毛を使い、墨の暈しを描きます。

本日撮影日です。

お外の染め場の撮影は、、暑い。

カメラマンさん、ありがとうございました。

撮影は明日に続く。

時差投稿になりますが、3月の京都染色美術展のテーマ展で展示しました『祝いの着物』をご紹介いたします

娘の7歳の七五三用に作りました。

・地色は水色

・お花はバラ

・バラはピンクと紅色

・ハートも欲しい

という娘のリクエストに応えて作りました。

会場で初めて完成品を見た娘は大興奮。

この着物に袖を通す日を心待ちにしています。

先日、アメリカからの来客の際この着物をお見せしましたら

『あなたは娘さんを甘やかしすぎじゃありませんか?』

と笑いながらアメリカンジョークの洗礼を受け、『Yes』と答えましたところ、にこやかに笑ってくださいました。

子の成長を着物を通して感じられるということは、とても幸せなことです。

今までもこどもの祝着について、お問い合わせいただくことがあります。

ご予算に合わせてお作りいたしますので、ご興味のある方はご連絡くださいませ。

阪神百貨店での催事に向けて、スカーフを作っています。

絞り染めは原始的な染めなので、試行錯誤しながら身近な道具などを使って色々工夫して染めています。

~染・織・漆・鐵・硝 初夏を彩る6人展~

日本工芸会近畿支部に所属する6名の作家による、初夏の暮らしを彩る工芸作品を展覧いたします。

伝統の技法を用いながらも工芸を身近に感じていただける逸品の数々をぜひご高覧ください。

私は小物類とパネル作品を中心に出品いたします。

染織だけではなく、漆、金工、硝子も一緒に展示いたしますので楽しんでいただけるかと存じます。

会期中、梅田へお越しの際はぜひお立ち寄りくださいませ。

■日時

2024年5月22日(水)~28日(火)

■場所

阪神梅田本店 8階ハローカルチャー3・4

■出品作家

岸本 圭司(漆芸)

角谷 圭二郎(金工)

井住 哲司(硝子)

黒田 敬子(硝子)

北岡 悦子(染織)

福村 健(染織)

■在廊日

5月22日(水)13時~

23日(木)13時~

26日(日)13時~

28日(火)13時~