2023.8.3 / 辻が花について

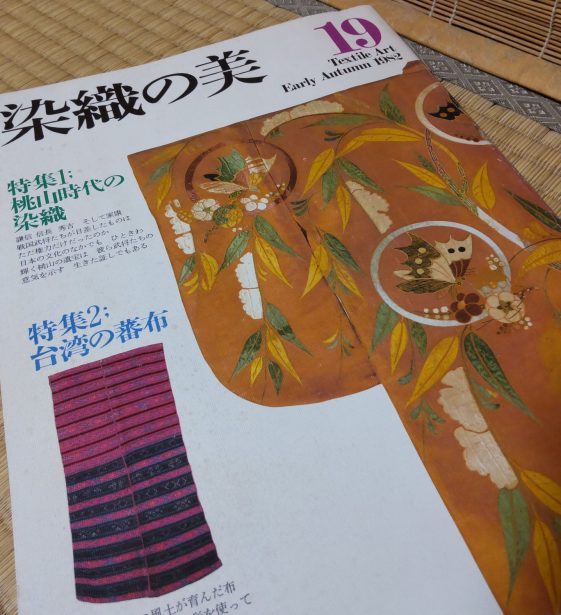

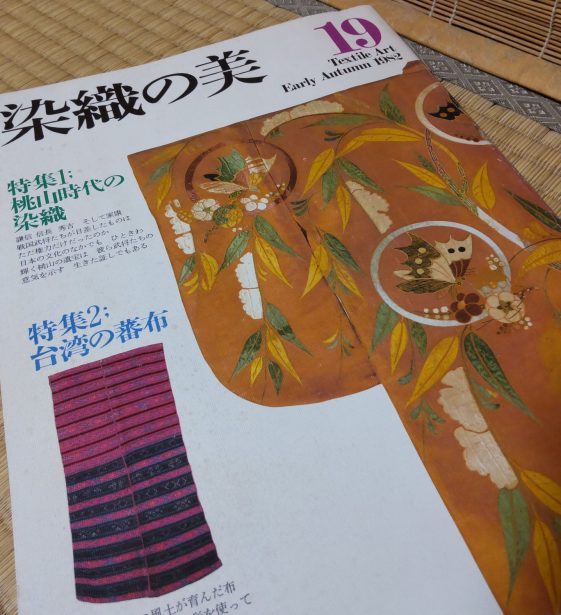

先日手に入れた本。

古本市でよい本と巡り合うことがあるので、古本市に出会っては毎回美術書コーナーでガサゴソ探しています。

こちらは40年前の本になりますが、辻が花をはじめとする桃山時代の染織が分かりやすくまとまっていました。

墨描きに関しては、他にはない特徴的な柄が掲載されており、とっても興味深いです。

うちにある文献と解説が違う方なので、また違う目線のお話。

上杉謙信公がお召しだった衣装が数点あり、戦国武将好みの解説で面白い。

改めて上杉謙信公は当時とってもオシャレだったんだろうなと感じました。

2023.8.3 / 着物・帯・小物など

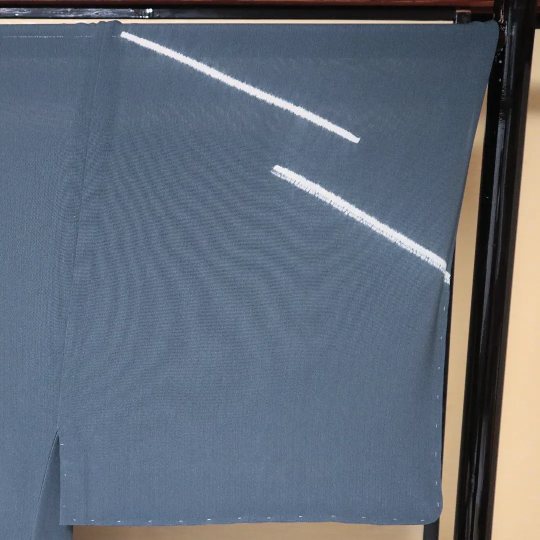

男物の夏着物と羽織をお誂えでご注文いただきました。

お客様よりお写真をいただきましたのでご紹介いたします。

かっこよく、クールなイメージで、とのオーダーでした。

まず、お客様より着物は濃いお色、羽織は薄いお色、とのご要望をお聞きし、お色を決めました。

着物や羽織の柄はある程度お任せしてくださったので、着物は直線の絞りでシャープさを出し、

羽織の柄はお客様の好きなモチーフをさりげなく取り入れてデザインいたしました。

色数、柄は少なめにし、クールで都会的なイメージとなるように。

絵絞庵では、ご要望をお聞きしてお誂えで着物や羽織、帯をお作りさせていただくことも可能です。

気になる方はぜひご相談くださいませ。

2023.7.30 / その他

お休みの今日は、車を40分ほど走らせて釣り堀に行ってきました。

山の中では暑さは少し和らぎ、川からの冷気も風に乗ってやってきました。

見渡す景色がこれでもかという位に緑色。

目が喜んでいます。

釣ったニジマスは、早速炭火でBBQ。

とれたてのニジマスはとってもふっくら、ありがたく感謝していただきました。

美味しい空気の中でいただくお食事は何よりのご馳走です。

2023.7.24 / 制作

染料たち。

見本裂を染め、微妙な色の調整を行います。

色を作る作業は、色をみて足りないものを足していくので、お料理の味付けと似ている感覚。

2023.7.18 / 京都のこと

厄除けちまき

昨年のものとかえました。

いつもお世話になっている、長屋の並びのご近所さんへもお裾分けしました。

2023.7.15 / 京都のこと

昨日は仕事の合間に祇園祭宵山へ。

本格的な祇園祭の再開ということで、宵山午前中からも沢山の方で賑わっていました。

娘は鉾に上がるのが大好きで、二回も上がらせていただきました。

皆川月華作の前懸

三輪晁勢作の天井絵

小林尚眠作の錺金具

などなど。

菊水鉾さんの貴重な美術品を間近で拝見し、眼福です。

無病息災を願いまして。

2023.7.10 / 着物・帯・小物など

自然布+絞り

男物の着物。

ぜんまい紬にムラ染め絞りという技法で染めました着物です。

上前、袵の足元にぜんまいの柄をさりげなくデザイン。

お好みで、ぜんまいの柄はお袖にくるようお仕立てすることも可能です。

ぜんまい紬とは、

山菜で知られるぜんまいの新芽から取った綿を織り込んだ織物です。

節の部分にぜんまいが織り込まれてきます。

なんと言っても保湿性や防水性が高く生地も丈夫です。

そしてぜんまいは縁起物として、おせち料理に使われている食材となります。

他にはないものをお探しの方へ。

オシャレにかっこよくお召しいただけます。

2023.7.7 / 制作

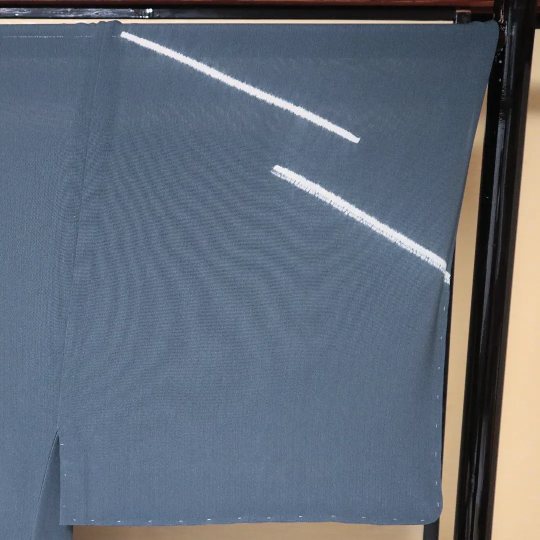

オーダーいただいた、男物の夏着物と紗の羽織です。

『クールでかっこよく』というオーダーをいただきました。

↑こちらが着物

↑こちらが羽織

お召しなる方のお好きなものを柄に取り入れたり、着姿をイメージして作っております。

完成しましたら、全体像をご紹介いたします。

絵絞庵では、オーダーでご注文を承ることも可能です。

ご要望ございましたらぜひ相談ください。

2023.7.4 / 京都のこと

慌ただしい6月が終わり、気がつくと7月。

投稿が久し振りとなってしまいました。

梅雨の晴れ間、本日午前中はお世話になっている大原工房へ。

いつもお元気な大原工房のおばちゃんに、春に近畿展見たよ~頑張ってるね、と労いのお言葉をいただきました。

作品を見ていただき、有難いことです。

大原は、山からの風が抜けて心地よい暑さ。

折角なので帰りに里の駅大原に寄り道をして、大原のお野菜などを少し。

赤紫蘇は収穫の時期を迎え始めたようで、里の駅は爽やかな香りで包まれていました。

『大原』という地名だけあって、広い原っぱのような大地があり、身も心も解放されるような気持ちになる大好きな場所。

車で10分という距離感も、大原の好きな理由のひとつです。

2023.6.12 / 着物・帯・小物など

梅雨空の続く毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。

お外に出ると独特の湿気を帯びた空気感を感じますが、道端のあじさいの清々しい姿に元気をもらっています。

あじさいと一言に言っても多種多様。

この時期、色々なあじさいにお出会いしては様々なお色や形、グラデーションに見とれてしまいます。

こちらは額紫陽花をモチーフにしており、

葉っぱに丸い雨滴を墨描きで表現しています。

絽縮緬の生地に染めておりまして、この季節にぜひ締めていただきたい帯です。